(He titulado así la entrada porque hace justamente la número mil, doce años después de su fundación, en mi blog La Columna Toscana, pero también, claro, porque la limitación de la que hablo es resultado en parte de la gran pira que encendimos en internet hacia el año dos mil y es a los llamados mileniales a quien más angustiará con su desolación)

No somos lo que comemos, como se

quiere ahora, sino lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la

lengua dice el evangelista y también que no solo de pan vivía el hombre, etc.

Persisten en nuestro lenguaje cotidiano remotos vestigios de una sociedad

teocrática desmantelada y no resulta ni inusual ni anómalo escuchar todavía a un

agnóstico o a un ateo demandar algo “por Dios”. Más como onomatopeya que como

jaculatoria, claro. La lengua determina el pensamiento. Desde que los

sembradores de la duda instilaron la zozobra en el corazón del hombre al tiempo

que iluminaban sus oscuras cavernas con la lámpara empolvada del siglo de las

luces, es imposible la fe ciega en lo trascendente. El cadáver lingüístico de

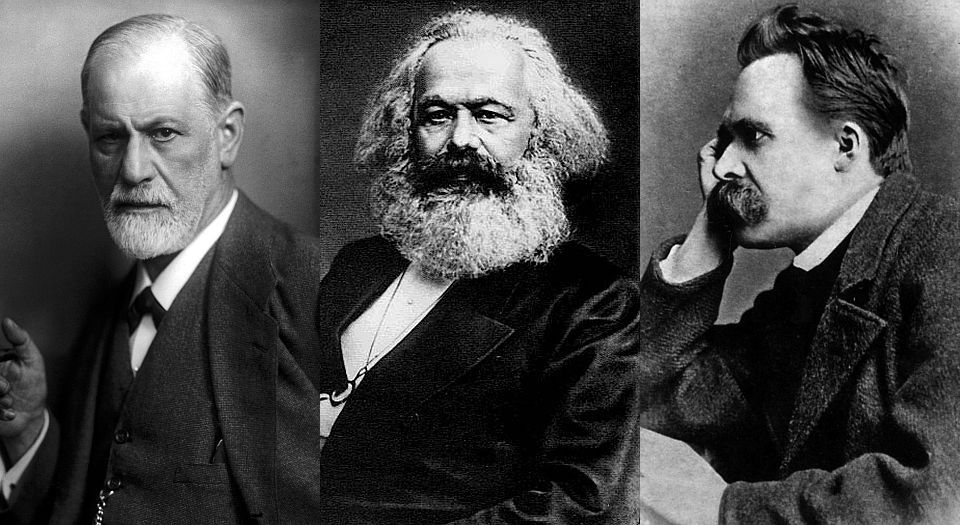

lo sagrado fue luego apuñalado por los maestros de la sospecha con Nietzsche al

frente y lo hemos terminado de incinerar entre todos en la gran pira de las

redes digitales, aunque es indudable que antes las dos guerras mundiales

ayudaron mucho.

El lenguaje de hoy es

materialista, el idioma ha dejado de creer.

Antes de la edad de la razón

hubiera sido prácticamente imposible encontrar un ateo entre el común de la

gente: el lenguaje no lo permitía, como tampoco permitía concebir la inmensidad

del universo en cuyas últimas fronteras abisales la luz y la materia combaten

atrincheradas en los agujeros negros. El científico -el poeta- hace crecer el

idioma, de modo que el avance no opera únicamente en el plano técnico sino muy

específicamente en el lingüístico. Así, lo mismo que el siglo diecinueve no

inventó el amor romántico y solo le puso nombre, el número de emociones que

ahora podemos describir con una irisada escalera de matices es infinitamente

mayor a las que podían designarse antes, pongo por caso, del Doctor Freud.

Esta ampliación del lenguaje,

multiplicada en nuestro tiempo por la capacidad de las redes de suplir nuestra

memoria o completar nuestras emociones con datos e imágenes, tiene su lado

oscurísimo junto a sus claras ventajas: han crecido los síntomas del alma -o de

lo que esta palabra ahora denote o incluso signifique. Nuestras herramientas

para comprender el mundo, esto es, para nombrarlo como Adán, han ampliado

nuestra capacidad cognitiva hasta límites nunca imaginado, pero también han ampliado nuestra capacidad de enfermar, han cebado un nuevo spleen.

De esta centralidad del lenguaje

da cuenta la actual obsesión política por edificar un idioma inclusivo y

estableancer para cada suceso un “relato de los hechos” controlando el pajareo de

las redes sociales, no tanto por escribir la historia, como por inyectar en el

idioma una realidad consumada. Como la preponderancia del lenguaje visual y su

carácter hipnótico ha anulado el discurso mental estamos más indefensos que

nunca. Nos queda, pero solo a algunos, el escudo de la lectura, porque si somos

lo que hablamos cuánto más no seremos lo que leemos.

Nestra ideas religiosas,

filosóficas, morales o políticas están condicionadas por el lenguaje que hemos

recibido de nuestro tiempo. Esta lengua materna es, ahora, en sí misma

agnóstica y existencial, ha expulsado lo sagrado como ha expulsado a la muerte

y banalizado el amor. La lengua dominante es el pensamiento dominante. Para

elevarse por encima de esta identidad que en cada tiempo imponen las ideas de

curso legal es para lo que se invoca a la poesía. La poesía detona (no denota)

el lenguaje y la magnitud de la deflagración es o será siempre directamente

proporcional al desarrollo y madurez de este. Los verdaderos poetas ensanchan

el mundo, hablan en los límites del Cosmos que crece como crece su palabra.

Dios ha quedado apresado en las

redes del idioma y aun cuando ahora dispongamos -de la ciencia a la filosofía– de

una infinita colección de imágenes para describir y en consecuencia vislumbrar la

divinidad, es inútil, no llegamos a ver, los dioses han huido, estamos cegados

por un silencio verbal que ha desplazado lo sagrado fuera del pensamiento del

hombre. Salvo en los vestigios arqueológicos nuestra lengua es agnóstica o atea,

y ateos o agnósticos somos todos los que lo hablamos, querámoslo o no, incluso

a pesar del corazón pascaliano -quiero decir humano- que se revela y esgrime

las razones que no entiende la razón. ¿Qué podemos hacer si un soldado

austriaco nos enseñó en las trincheras que de aquello de lo que no se puede

hablar es mejor callar? Probablemente poco o tanto como simplemente cantar:

cantar, agradecer o alabar alzándonos por encima del lenguaje demediado de la

época sobre los hombros de cuatro milenios de ciencia y de poesía. Aquel

esfuerzo de la mística por alcanzar a decir lo indecible debe ser retomado, hay

que llevar el lenguaje más allá de la Puerta de Tannhäuser, más allá

de Orión.

|

| Los Maestros de la Sospecha |

No hay comentarios:

Publicar un comentario